2025年8月27日,我校化学学院郭俊教授在Nature子刊《自然-通讯》(Nature Communications)以“Disassembly of chiral hydrogen-bonded frameworks into single-unit organometallic helices for enantioselective amyloid inhibition”为题,发表了在手性纳米材料领域的原创成果。天津工业大学化学学院、先进分离膜材料全国重点实验室为第一完成单位,化学学院硕士生季永力为第一作者,化学学院郭俊教授为最后通讯作者。

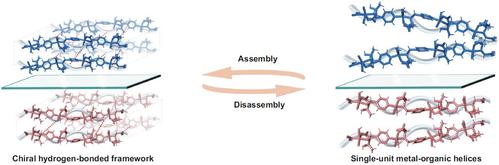

手性纳米结构在光电材料、自旋存储,生物医药等众多领域中呈现出的变革性应用性能是科学界研究的前沿,由于组装构筑手性纳米结构需要跨越非对称单元的高熵势垒,其可控合成和制备仍是研究的挑战。受自然界动态手性的启发,该研究报道了一种适用于构筑手性纳米纤维的动态组装-解组装策略:既可使用手性金属有机螺旋链作为结构单元,组装构筑铜基手性氢键框架[D(L)-Cu-crystals],又可通过解组装策略得到相应的手性金属有机螺旋链基元[D(L)-Cu-SMOHs]。

图1 提出的构筑动态手性氢键框架的组装与解组装策略

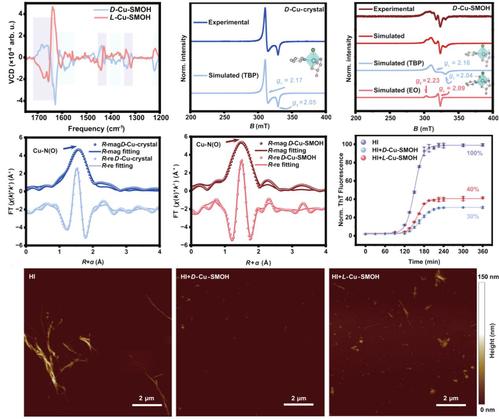

传统的X-射线及电子衍射等技术无法表征具有亚纳米尺度和非周期结构的[D(L)-Cu-SMOHs]材料。基于此,该研究还提出电子顺磁共振(EPR)结合X-射线吸收精细结构(XAFS)的组合表征方法,明确解析了D(L)-Cu-SMOHs的几何构型、电子构象和配位环境等结构信息。此外,电子圆二色(ECD)和振动圆二色性(VCD)也验证了[D(L)-Cu-SMOHs]螺旋特征的保留。受益于暴露的活性位点和手性螺旋特征,D(L)-Cu-SMOHs通过熵驱动的疏水相互作用,能够有效地抑制淀粉样纤维化,并表现出明显的对映体选择特性,为神经退行性疾病的治疗开辟了新途径。

图2 手性金属螺旋结构表征及抑制淀粉样蛋白聚集的应用

该成果不仅建立了一种普适构建手性纳米材料的新方法,还有望将材料拓展应用到不对称催化、手性分离和手性光学器件等领域。该成果得到了国家自然科学基金项目(22103055)、天津市自然科学基金(24JCZDJC00190)、河北省自然科学基金(24JCZDJC00190)以及天津工业大学引进教师启动资金等的资助和支持。

(审稿:化学学院 臧洪俊 编辑:党委宣传部 陈亚桥)

图片来源:化学学院